今注目の『生前遺品整理』とは?後悔しないための進め方とメリット

いま注目される生前遺品整理とは?

近年、「生前遺品整理」という言葉が注目されています。これは、自分が亡くなった後に残る遺品の整理を生きているうちにあらかじめ行っておくことを指します。

従来の「遺品整理」は、亡くなった方のご遺族が行うものでしたが、「生前遺品整理」は本人主体で取り組む点が大きな違いです。終活の一環として、少しずつ注目を集めており、実際に行う人も増えています。

なぜ、いま生前遺品整理が必要とされているのでしょうか?

この記事では、その目的やメリット、進め方までをわかりやすくご紹介します。

生前遺品整理とは?通常の遺品整理との違い

遺品整理とは何か

遺品整理とは、故人が生前使用していた衣類や家具、書類、思い出の品などを片付ける作業です。多くの場合、ご家族がその役割を担うことになります。

故人の想いが詰まった品々を扱うため、精神的な負担が大きく、遺族にとって非常に重い作業となることも少なくありません。

生前整理と生前遺品整理の違い

「生前整理」は、元気なうちに身の回りの物を整理し、必要なものと不要なものを区別することです。一方で「生前遺品整理」とは、“自分が亡くなった後に遺されるモノ”を意識して行う整理です。

| 生前遺品整理 | 生前整理 | 遺品整理 | |

|---|---|---|---|

| 実施者 | 本人 | 本人 | 家族(遺族) |

| 実施時期 | 元気なうち | 元気なうち | 死後 |

| 主な目的 | 死後の負担軽減 | 暮らしの最適化 | 遺品処理 |

| 関係者 | 本人と家族 | 本人のみ | 家族中心 |

なぜ生前遺品整理が注目されているのか?

高齢化社会と家族構成の変化

核家族化や単身高齢者の増加により、「自分の死後に誰が整理するのか」といった不安が高まっています。元気なうちに自分で整理するという意識が広まってきました。

終活としての意識の広まり

人生の締めくくりを自分で整える「終活」の一環として、生前遺品整理に取り組む人が増えています。それは、自分らしく生きる最期のプロセスとも言えるでしょう。

生前遺品整理を始める最適なタイミングとは?

生前遺品整理は「元気なうちにやるべき」と言われることが多いですが、具体的に“いつ”始めるべきか迷う方も多いのではないでしょうか。ここでは、始めどきの目安や判断基準、年齢やライフステージに応じた最適なタイミングを具体的にご紹介します。

年齢別の始めどき

| 年代 | 理由 |

|---|---|

| 50代〜60代前半 最もおすすめの時期 | 自分の健康や家族の生活を見直すきっかけが多くなる時期。リタイア前後で時間も取りやすく、判断力・体力もあるため、最適なスタートタイミングです。 |

| 60代後半〜70代 行動するなら今 | 健康に不安が出てきたり、身近な人の介護や死を経験することも増える年代。「自分のこともそろそろ考えよう」と自然に意識が向く時期です。 |

| 80代以降 家族と一緒に進めるのが理想 | 断力や体力に自信がなくなってくることもあるため、家族や第三者と連携して行うのが現実的。口頭で意思を伝えて、実務をサポートしてもらいましょう。 |

ライフイベント別に考える

| ライフイベント | 理由 |

|---|---|

| 退職や定年のタイミング | 人生の節目であり、時間や心に余裕ができやすい時期。生活の再設計とあわせて取り組みやすくなります。 |

| 引っ越し・住み替え時 | 家を売却したり、コンパクトな住まいに移るタイミングで不要な物を整理するのは自然な流れです。 |

| 病気・入院をきっかけに | 健康を意識する出来事があったときに「今のうちに」と始める方も多くいます。気力があるうちに少しずつ進めることが大切です。 |

判断の目安になるチェックリスト

以下の項目に1つでも当てはまる場合は、生前遺品整理を意識するタイミングです

- 最近、物が多くて片付かないと感じている

- 家族に「物が多い」と言われたことがある

- 重要書類や通帳の管理に不安がある

- 子どもや家族に迷惑をかけたくないと思っている

- 体力や判断力に衰えを感じ始めた

これらに気づいたときこそが、実は最も適したタイミングなのです。

生前遺品整理の基本ステップと実践方法

生前遺品整理を円滑に進めるためには、無理のない手順で段階的に行うことが大切です。ここでは、実際に多くの方が活用している現実的な6つのステップと、その中で押さえておきたいポイントをご紹介します。

「なぜ今、整理を始めたいのか」「どこまでやるのか」といった目的を明確にします。 例)「施設入居前に家を片付けたい」「家族に迷惑をかけたくない」

目的があいまいだと途中で疲れてしまうため、初めに“自分なりのゴール”を言語化しましょう。

家全体の物の量・種類をリストアップします。写真に撮っておくと後の計画が立てやすく、家族との共有にも便利です。

この時点では捨てる必要はありません。あくまで“見える化”が目的です。

最初は「タンス1段だけ」「冷蔵庫の上だけ」など、達成感のある小さな場所から始めましょう。

スタートダッシュで無理をすると、途中でモチベーションが切れやすくなります。

以下の3分類が基本です:

- 残す:今も大切なもの、使うもの

- 譲る:家族・友人に託したいもの

- 処分:もう不要なものや破損品

迷うものは「保留ボックス」に入れておき、後で再判断するのも有効です。

不用品は自治体回収・リサイクル・寄付などを使い分け、必要なものは運搬・保管・譲渡を行います。

「売れる物」や「想いのある品」は無理に捨てず、信頼できる人や団体に託す方法もあります。

整理がある程度進んだら、家族や信頼できる知人と“何をどうしたか”を共有しておきましょう。

特に重要書類・貴重品・医療情報・遺言書などは、置き場所とともに口頭またはメモで伝えておくと安心です。

生前遺品整理のメリットとは?

生前遺品整理は「家族のため」だけではありません。実際には、自分自身にとっても多くのメリットをもたらします。ここでは、主なメリットを深掘りしながら、その背景や活用場面も交えてご紹介します。

家族の精神的・時間的な負担を軽減できる

遺品整理は、葬儀や相続などと並行して行う必要があるため、遺族にとって非常に重い負担になります。生前に持ち物を整理しておくことで、残された家族は「何をどうすればよいのか」と悩む時間を減らし、心穏やかに故人と向き合うことができます。

「父がすでに家のものを整理してくれていたので、私たちはただ気持ちに向き合うだけで済みました」

(40代女性)

相続・手続きのトラブルを予防できる

財産や重要書類がどこにあるかわからないままだと、遺族間でトラブルになることがあります。生前に「どこに何があるか」を明確にしておくことで、相続手続きが円滑に進み、誤解や争いを未然に防ぐことができます。

チェックリスト例:

- 通帳・印鑑・保険証券の保管場所

- 不動産・株式などの資産内容

- 遺言書の有無と場所

自分自身の「人生の棚卸し」ができる

持ち物を見直すことで、これまでの人生を振り返り、自分にとって本当に大切なものや人との関係に気づくことができます。「残すべきもの」と「手放すべきもの」の線引きをすることで、今後の生活をよりシンプルで豊かにできる効果もあります。

こんな効果も:

- モノが減って生活空間が広くなる

- 不用品処分により引越し・住み替えがしやすくなる

- 心が軽くなる(心理的デトックス)

物や想いを「託す」ことができる

大切な品や思い出を、元気なうちに自分の手で誰かに託せるのは、生前整理だからこそ可能です。 たとえば、写真アルバムや手紙、形見として残したい品などを、心を込めて手渡すことができます。

「母から“このアクセサリーはあなたに”と渡されたとき、とてもあたたかい気持ちになりました」

(30代女性)

災害や事故など「万が一」への備えにも

突然の災害や入院など、思いがけない事態は誰にでも起こりえます。いざというとき、家族が困らないよう「整理された状態」にしておくことで、緊急時の備えにもなります。

生前遺品整理を行う際の注意点

生前遺品整理は大切な取り組みですが、正しく進めないと心身に負担をかけたり、逆に家族とのトラブルを生んでしまうこともあります。ここでは、実践前に知っておきたい注意点を具体的に解説します。

1. 一度に終わらせようとしない

「全部片付けてしまおう」と焦ると、疲れやストレスの原因になります。整理は長期的な視点で少しずつ。体調や生活リズムに合わせ、月単位・季節単位で進めるのが理想です。

コツ:1日15分の“整理習慣”を取り入れると、無理なく継続できます。

2. 感情の波に配慮する

思い出の品に触れることは、時に嬉しく、時に辛いものです。「捨てる」「残す」の判断が難しくなったときは、写真に撮る・保留ボックスに入れるなど、感情に寄り添った方法を取りましょう。

よくある感情的な反応:

- 罪悪感で手放せない

- 思い出に浸りすぎて進まない

- 残された時間を考えて落ち込む

→ 無理せず「今日はここまで」と決める区切りも大切です。

3. 家族・親族との意思疎通をはかる

自分の物だけでなく、家族が関係する物(仏壇、土地、財産など)も含まれる場合は、勝手に進めず、必ず事前に相談しましょう。共有財産に関しては、相続やトラブル防止の観点からも重要です。

ポイント:物の“価値”は人によって異なります。残す/譲る基準を一方的に決めないこと。

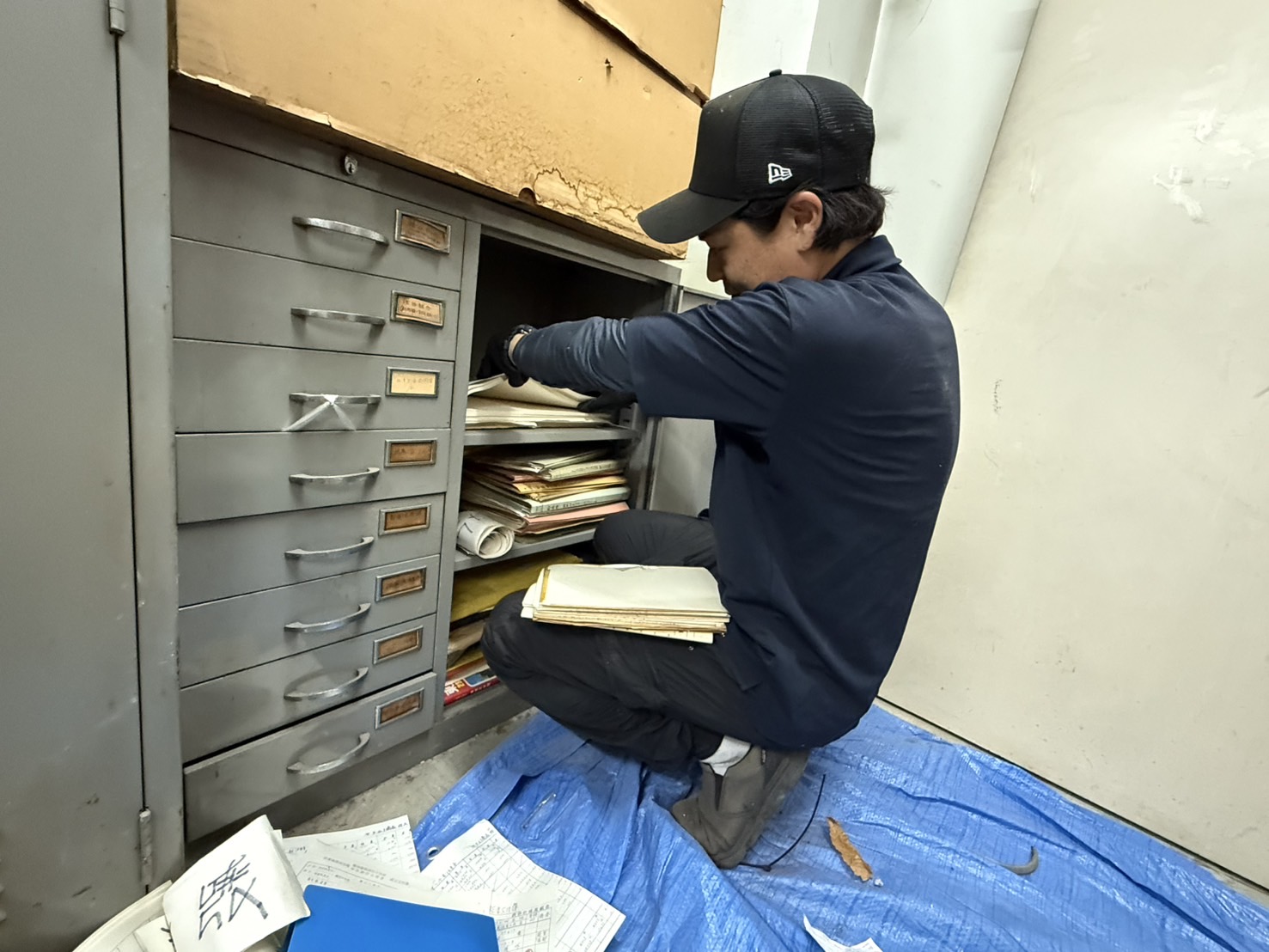

4. 業者に頼る際は信頼性を確認する

近年、生前整理や遺品整理を謳う業者は増えていますが、なかには高額請求や不当な処分を行う業者も存在します。見積書の明細、対応実績、許可の有無(産業廃棄物収集運搬など)をしっかり確認しましょう。

チェックすべき項目:

- 見積り時の丁寧さ(訪問・説明)

- 口コミや地域の評価

- 費用体系の明瞭さ

- 契約書の有無

まとめ

生前遺品整理は、自分のためでもあり、残された家族のためでもあります。

時間に追われることなく、自分の想いを込めて整理できるのは「生前整理」ならではの大きな利点です。いざというときに後悔しないために、まずは一歩、小さなところから始めてみてはいかがでしょうか。

未来の自分、そして大切な人への“思いやり”として、生前遺品整理という選択を前向きに考えてみてください。